- 2022-10-14

- Wines, 南アフリカ South Africa

2022年10月12日(水)、WOSA Japan(南アフリカワイン協会)による「ウェンズデー・ウェビナー」が開講された。これはWOSA Japanプロジェクトマネージャーの高橋佳子DipWSETが、生産者へのインタビューを交えながら南アフリカワインの情報を取り上げ、テーマとなる産地の個性を掘り下げていく定期開催の企画である(前回6月15日(水)シーズン4第2回「シュナン・ブラン」の記事はこちら)。

前回のシュナン・ブランに続き、今回も南アフリカを代表する品種にフォーカスする。黒ブドウ品種のピノタージュだ。1925年、ステレンボッシュ大学のアブラハム・ペロード博士により開発された交配品種(ピノ・ノワール×サンソー)で、産地の拡大は1950年代以降と、その歴史はまだ一世紀にも満たない。交配品種でありながら南アフリカワインを象徴するものとして、単一/ブレンドにおいてこの品種にどのような将来性を見出すか? が今回のウェビナーの主眼である。ゲストテイスターは前回から引き続き、日本最優秀ソムリエであり、三ツ星フレンチレストラン銀座ロオジエのシェフソムリエ、井黒 卓氏。

セミナーで提示された統計(出典:SAWIS)によると、ピノタージュの栽培面積は2021年は6,570haで南アフリカのブドウ畑全体の約7%。黒ブドウではカベルネ・ソーヴィニヨン、シラーズに次いで3番目に位置する。内訳は樹齢20年以上の木が2,678ha、16-20年が395ha、11-15年が741ha残っている。高橋氏はこの数字を分析して「樹齢20年以上の木の植樹の時代は、おそらく商業的に産地を急速に拡大させた時期。一方でその後の10年に植えられたピノタージュの面積が大きく減っているのは、この品種に対してネガティブな評価のあった時代と合致するだろう。ところが、樹齢4-10年の若い木の栽培面積が1,997haと再拡大している。近年リーフロール病にかかった古木から、健全なピノタージュへの植え替えが進んでいる。そして品質も上がり将来性を期待されているのではないか」と解説した。

今回も3名のゲストワインメーカーがビデオ出演した。

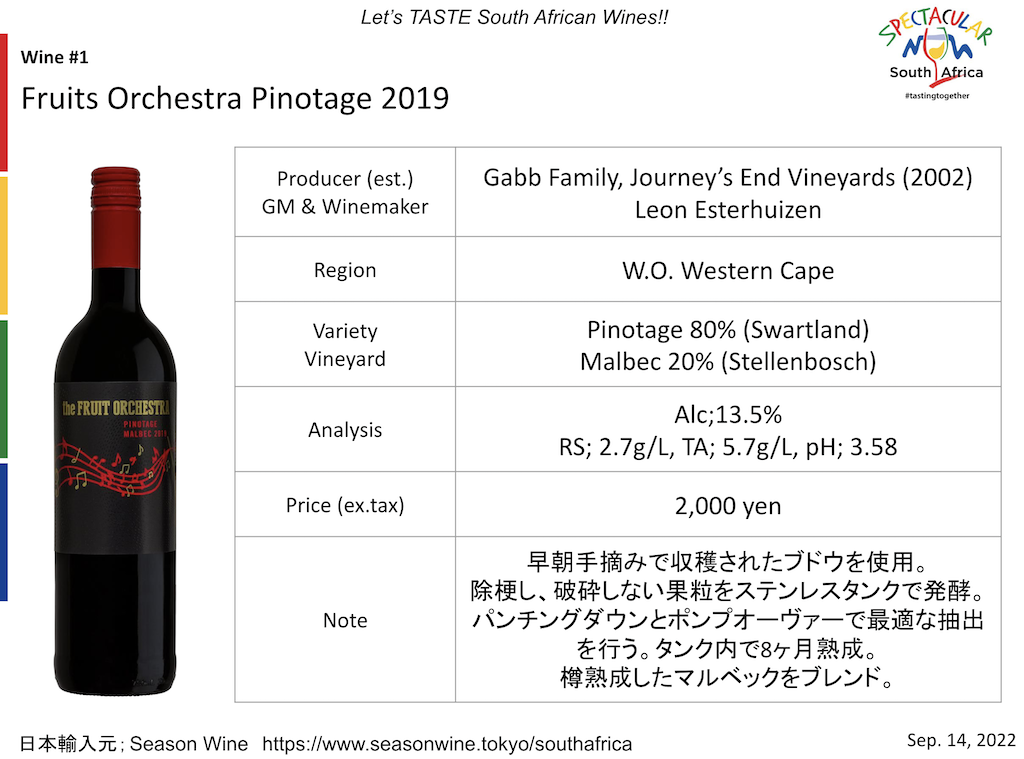

【ワイナリー① ジャーニーズ・エンド】

イギリスのガブ・ファミリーが1996年に畑を購入して出来たワイナリー。本拠地はステレンボッシュの南端で、海から7kmに位置する。複数の自社畑を持つほか契約農家からもブドウを購入し、日常向けのものから最高級のプレミアムワインまでの幅広いレンジで、180以上ものアイテムを生産し世界中に輸出している。「ジャーニーズ・エンドは南アフリカのワイン業界と共に発展する。ほかの土地の生産者とも協力しながら、その土地ではどんな栽培方法、ブドウが適しているのかを理解する。サステイナブルな栽培にも投資を惜しまない。それは企業としての責任であると考えている」と、ゲスト出演したレオン・エスターハウゼンGM。

「ガブ・ファミリー フルーツ・オーケストラ・ピノタージュ 2019」

「ピノタージュは2000年ごろから品質が向上した。過去の酷評された時代からのルネッサンスとも呼べる。その頃にピノタージュで飛躍を遂げた生産者や、新たなワイン造りを実践する生産者が現れた。私個人は、スワートランドのピノタージュから赤ワインを造るのが好きだ。果実味に溢れた品種で、口の中で果実の甘さを感じさせる。多様なワインスタイルに向き、さらに汎用性が高い品種なので、レッド・ブレンドでも活躍の幅が広がる」と、エスターハウゼンGM。

試飲で紹介された「フルーツ・オーケストラ」は、ステレンボッシュから北西のスワートランドで栽培された完熟のピノタージュ80%と、ステレンボッシュの自社畑で栽培し樽熟成したマルベック20%のブレンド。「ピノタージュがアロマと熟した果実味を、マルベックがタンニンと骨格をワインに与えている」。

(井黒ソムリエのコメント)

「赤系果実やブルーベリーの香り。ほんのりリコリスも感じ、親しみやすい。味わいは滑らかでしなやかな食感。終盤でピノタージュ特有のざらっとしたタンニンを感じるが、それを中盤のマルベックが補完しているので気にならない。ペアリングはシンプルに焼き鳥のタレなど」。

【ワイナリー② スピオンコップ】

「私にとってピノタージュの昔のスタイルからの脱却が重要だった」と語るのは、スピオンコップのワインメーカーのクン・ルーズ氏。ベルギー出身の元ソムリエだ。「昔のスタイル」とはすなわち抽出が強く、重くてアルコール度数の強いものである。「わかっているのは、ピノタージュは遺伝子学上は65%がピノ・ノワールであることだ。ならば冷涼な気候を好む品種ではないのか。暑い気候でピノタージュを栽培すると、ジャムのようなスタイルになってしまうが、冷涼な気候なら発酵が安定して扱いやすくなり、時間をかけて醸造することができる」と、ルーズ氏。ピノタージュの中のピノ・ノワールの要素を引き出したかったと言う。

スピオンコップがあるのは冷涼なエルギン地区。ピノタージュとピノ・ノワールをオーガニック栽培している。ピノタージュはその中でも暖かいエリア(それでもステレンボッシュより気温が3度下がる)で、ピノ・ノワールはより涼しいエリアで栽培する。収穫はピノ・ノワールを先、ピノタージュは後に行うが、成熟度はほぼ同じだと言う。ピノタージュはブッシュヴァイン(株仕立て)。垣根仕立てよりもバランス良く育つと言う。「経験から考えると、世界最古の南アフリカの土壌では、全品種に当てはまらなくとも、ブッシュヴァインが合っていると思う」と、ルーズ氏。

「スピオンコップ ピノタージュ 2019」

ルーズ氏が目指すピノタージュは「テクスチャーが感じられ、自然の酸が高くてpHが低く、瓶熟成が期待できるもの」。20%全房発酵しておりピノ・ノワールのように淡い色調で「土地が感じられる味わいであることが重要」と、ルーズ氏。生産本数は4,000本。

(井黒ソムリエのコメント)

「ピノタージュの概念を変える一本。ちょうど良い飲み頃。色々な香りがあり、ピノタージュ100%でこれだけ多層的なレイヤーが生まれることに驚く。20%全房発酵に由来する少しハーバルな香りもあり、まさにピノ・ノワールのように造っている。新樽80%で熟成することによって、ピノタージュのタンニンを和らげて溶け込ませている。きれいなワイン」。

【ワイナリー③ カノンコップ】

最後のゲスト出演は、ステンボッシュの名門カノンコップのセラーマスター、アブリー・ビースラール氏。氏は、“ミスター・ピノタージュ”ことベイヤーズクルーフのベイヤーズ・トルター氏と並び、今世紀のピノタージュの品質向上に多大に貢献した第一人者として世界的に知られている。畑はステレンボッシュの内陸に位置し、風通しの良い環境にある。

「南アフリカは常に困難な状況に直面してきた。干ばつや熱波など今に始まった話ではない。その中でピノタージュは環境に順応できる強さを持っている」と、ビースラール氏。その解説によると、ピノタージュやカベルネ・ソーヴィニヨンのように果皮が厚い品種は、粒が小さく暑さに強い。また垣根仕立てにしない場合(=ブッシュヴァインにする場合)、風の影響で新梢が長く育たず、さらにブドウの房や実が小さくなって収量が減り、凝縮度が高くなる。カノンコップでブッシュヴァインと垣根仕立てを半分ずつ栽培しているが、実際に後者の方が収量が30%多くなると言う。エステートレンジとブラックラベルのピノタージュはブッシュヴァイン。垣根仕立てのピノタージュは、セカンドラベルやロゼに使用する。

「20年前に比べると、ピノタージュははるかに理解が深まっている。しかし歴史が浅く、まだまだ学ぶべきことは多い」と、ビースラール氏。ピノタージュはpHが高く酸が低いので、微生物汚染に対しての注意が必要であり、濾過や抽出の強さにも注意を払わなければならない。「ピノタージュの悪い例は、ブドウの品質のせいではなく、ワインメイキングによるものだ。今は品種特性の理解が深まったことで、クオリティが上がった」。

「カノンコップ ピノタージュ 2019」

極端な気候の変化により、ビースラール氏にとって2019年は困難な年だった。

「シーズン前半からブドウの成長が均一ではなく、収穫期を迎えるとどの区画から収穫すれば良いのかわからないほど、バラバラの成長度合いだった。初めて熟成50年の古い区画を、20年の区画より先に収穫した。異例の年で、これまでにない難しさだったが、ワインは、我ながら良くやったなという品質に仕上がった。2019はとても上質で果実味のエレガントな、ボルドーに近いスタイルになった」。

(井黒ソムリエのコメント)

「カノンコップはまさに本格派、ボルドーに近いと言っていたが通ずるものがある。そして力強くてまだまだポテンシャルがある。アルコールの強さによって、色々なフレーバーが揮発して香りが立つ。ウエイトがあり、上質でキメの細かいタンニン。南アフリカのグランヴァンと呼んで間違いない」。

20年前までの不遇の時代を経て、再浮上したピノタージュ。そのスタイルの多様性がまさに今、南アフリカで広がっていることを明らかにしてくれた。出演した生産者ごとに、栽培に適した気候条件の考え方が異なっている点も興味深い。

本ウェビナーは、WOSA JapanのFacebookよりアーカイブ視聴可能。ページはこちら

【次回のウェンズデー・ウェビナー】

・日時:2022年12月7日(水)15:00〜16:00

・テーマ:カベルネ・フラン

WOSA Japan公式ページはこちら

(N. Miyata)

最近のコメント