余話。その4

日本のワインづくり 〜変遷と未来像〜⑩

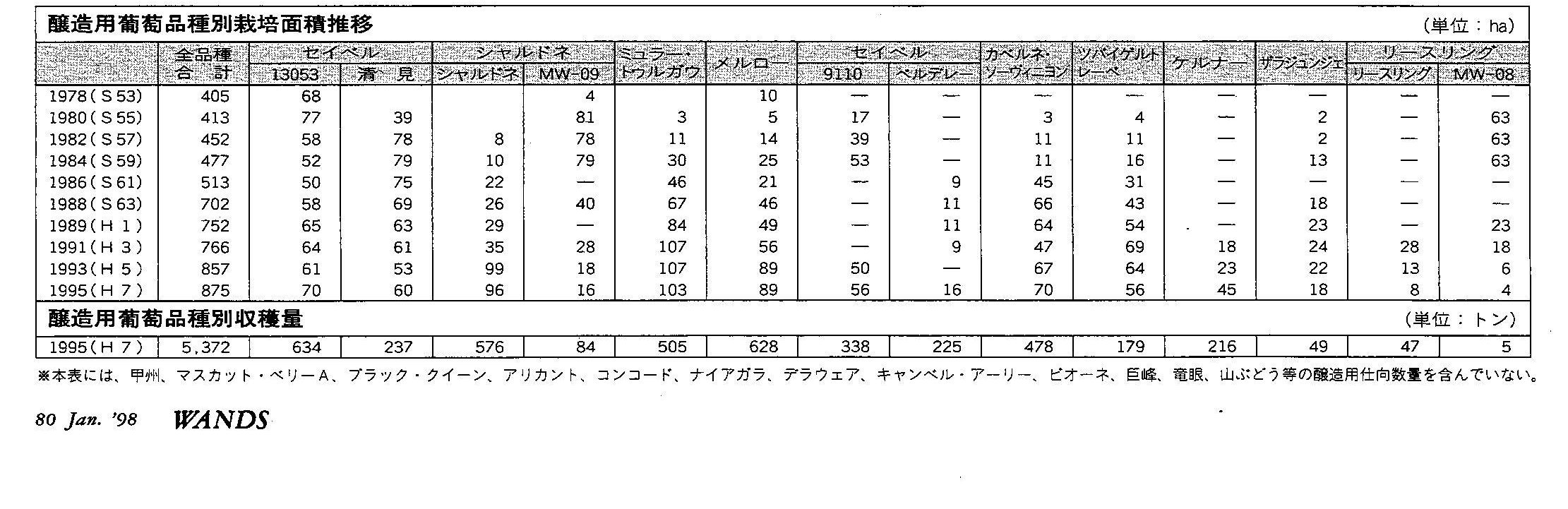

1980年以降、「マスカット・ベーリーA」は急速に減少し始めます。ここに立ち至る変遷は、ヨーロッパ系醸造用ブドウの栽培がなぜ立ち遅れたのかを明らかにすることとあわせて、もう少し語っておきたい事柄であります。それは次回に譲るとして、とりあえず、今回は5000トンの醸造用ブドウが収穫されるようになるまでの品種別栽培面積推移と1995年の収穫量を農林水産省果樹花き課の調査から抜粋・作表したものを示して終わりとします。

この表からも看て取れるように、日本のワインづくりが高い志をもってノーブル・グレープの栽培から取り組みを始めたのは、1980年以降のことだと言ってもあながち言い過ぎではないのです。

余話。その4

日本のワインづくり 〜変遷と未来像〜⑪

「ヨーロッパのすぐれた醸造用ブドウは、日本の自然条件では栽培するのがむずかしい。ヨーロッパ系ブドウは地中海周域のような乾燥した風土を好み、日本の湿潤な気候には適さないからである。これに対し、アメリカ東部を原産地とするアメリカ系ブドウは日本の風土によく適応する。そもそもが湿潤な風土に生育していた品種だからである。そこで、ワイン用ブドウを日本で栽培するには、両者の長所をあわせ持つ交配品種を作出するのが最も良策である」

日本のワイン醸造家達を金縛(かなしば)りにしてきたこの言説は、いったいいつ頃、どのようにして成立したのでしょうか。私がワインの仕事と最初にかかわりを持った1953年(昭和28年)には、すでにこの言説は権威をもって語られていました。しかも、その実践の成果として「マスカット・ベーリーA」があることを教えられたのです。

しかし、川上善兵衛が1万種を超える交配種の中からこのブドウを選んだとき、酒質は二の次だったことはすでに述べました。また、これより先、川上がアメリカ系ブドウを実用上で評価しているのに対し、ワイン用ブドウはヨーロッパ系でなければならないと官学派の重鎮、福羽逸人が強く批判したことも申しました。

ところが、川上はその批判をものともせず交配育種の道を突き進んでいきます。それはきっと福羽の言葉がこわくなかったからでしよう。なぜなら、「欧州の善良なる醸酒葡萄は日本の雨の多い気候条件のもとでは栽培に適していない」という指摘と、「良いワインは欧州の善良なる葡萄からでなければつくれない」という川上へつきつけた言葉が自家撞着してしまうからです。

福羽はその解決策として「高等栽培法」すなわち「硝子室栽培法」、今日でいえばハウス園芸というところでしょうか、それを持ち出すのですが、これは当時の状況からするとあまり説得力がありませんでした。いや今日でも、ワイン用ブドウの栽培に広範囲の雨除け施設を導入するなんて現実性がないと思います。

というわけで、福羽逸人の正論は、現場の切実な要求に応えるものでなかったために、大きな声にならなかったんです。

それともうひとつ、この頃、つまり明治40年前後、フィロキセラ禍から再興したブドウ農業にとって「良いワインをつくる」という目的はもうなくなっていたんです。実際、テーブルワインのマーケットなんて、そのころの日本にあるわけないんですね。需要が見込めたのは、甘味ブドウ酒の基酒に使うワインです。これはブドウの品種をうるさく言いません。生食用のブドウでもかまわない。コンコードというアメリカ系のブドウなんかが、むしろ一番適していたんですね。つまり、川上善兵衛の路線の方に現実味があったというわけです。

余話。その4

日本のワインづくり 〜変遷と未来像〜⑫

ところで醸造用ブドウとしての適性について福羽逸人はVitis viniferaとVitis labruscaを峻別していますが、こうした認識は彼が園芸学者であり、フィリキセラ禍を体験し、その渦中にフランスへ留学したからこその知識で、関係者なら誰でも知っているはずのことだと思いこんではいけません。

福羽は栽培から醸造を見通していました。その反対に、醸造の立場から栽培を視野に入れていた学者はいなかったのでしょうか。当時、私の知る限りではたった一人、『葡萄酒及果実酒醸造法』(1912)の著者・高橋偵造しかいません。彼のこの著作は主として1900年から1910年に刊行されたドイツ及びアメリカの文献に依拠しています。この書物は、明治前半に数多く世に出たブドウ栽培・ワイン醸造の勧業書と一線を画した日本で最初のワイン醸造所に関する学術書です。高橋偵造は東京帝国農科大学(東大農学部の前身)で農産製造学、農芸化学を講じ、その教室を継いだのが坂口謹一郎です。

というわけで、後年、ワイン醸造の実務に就いた技術者の専門的知識の源流はこのあたりから発しているとみてよいでしょう。この本の序文で高橋偵造はこんなことを述べています。

「本邦ハ其風土ト気候ノ関係上多雨多濕ニシテ葡萄ノ栽培ニ適スル地域甚ダ少キガ如シト雖其肥培ノ方法ヲ講究セバ必シモ失望スベキニアラザルガ如ク加之(これにくわえて)新ニ併合シタル朝鮮ハ大陸気候ヲ有シ土地乾燥ニシテ果樹ノ栽培地トシテ優秀ナルガ故ニ先ヅ彼地に於テ果樹ヲ栽培シ延テハ内地ニモ及ボシ彼ノ地ニ於テ得タル経験ヲ参酌シテ以テ本邦園芸ヲ革新スルト同時ニ此等ノ果実ニヨリテ酒精飲料ヲ醸造セバ單ニ輸入酒ヲ妨制スルニ止マラズ遂ニハ外国ニ輸出スルヲ得ノ秋ナシトセズ」

ちなみに日本が韓国を併合したのは1910年8月です。高橋がブドウ栽培の適地として朝鮮半島に言及しているのは、卓見というより、すでにリンゴ、ブドウの大規模な栽培が始まっていたからだと思います。その実態は、『葡萄酒及果実酒醸造法』が出版された翌年1913年(大正2年)、政府の依頼で現地の栽培状況を調査した川上善兵衛の『満鮮葡萄業視察報告書』(1914年)によって知ることができます。

話がすこし脇道に逸れました。ここでいいたかったのは、ブドウ栽培地の適否を決める条件を「乾燥」だと指摘した高橋偵造のこの著書には、ブドウにVitis viniferaとVitis labruscaの違いがあるという記述がないばかりか、ワインの酒質に決定的な違いが生じるという認識も欠落している点なんです。

彼が強調しているのは、栽培地の自然条件と品種が適合するか否かであって、例えばカベルネ・ソーヴィニヨンはメドックでは素晴らしいワインとなるけれども、アルジェリアでは凡酒にしかならない、と言っています。それで日本ではどんな品種がワイン用に向いているかはわからないという考えを述べています。と同時に、もしブドウが優秀だったとしても、醸造法が適切でなければ良質のワインは得られないと強調するんです。醸造学の立場からの主張ですから、それはそれで当然のことだと思います。

けれどもそれ以後のワイン醸造技術の流れは、高橋偵造が自分の田んぼへ水を引いた、その限られた領域に籠ってしまうんですね。ブドウ栽培学とワイン醸造学の断絶です。そもそもが学問としてどちらもマイナーでありました。ブドウ栽培は果樹園芸のごく一部であり、しかもそれは生食用が主流です。醸造学はもっぱら清酒を対象としていました。

これでは問題意識は起こらないでしょう。ワイン醸造技術者がブドウ栽培に無関心であり続けたのは、「関心を持て」と教える人がいなかったからだといわざるをえません。しかし、醸造の現場では常にブドウ農家とブドウの取引が行われています。それは実に奇妙な関係なんです。と言いますのは、ブドウ農家は生食用ブドウを青果市場で高値で取引されるよう一生懸命つくっている。ワインのことなんて眼中にないんですね。ワイン屋に荷が回るのは駄物であって、醸造業者と取引の多い農家は駄農と言われたものなんです。

一方、ワインをつくる側はどうか。駄物のブドウからそこそこのワインをつくってみせるのが腕前だったんです。誤解のないように申し添えますが、いまお話ししているのは私がこの業界に入った当初の頃、おそらくは明治からずっと続いていた情景で、これから述べようとしている日本のワインづくりとは異次元の世界です。

ワイン余話 その1、その2、その3は、こちらからご覧いただけます。

最近のコメント