- 2025-3-6

- Wines, ニュージーランド New Zealand

ニュージーランドのセントラル・オタゴを代表するワイナリーのひとつ「リッポン」は、深みや滋味あるワインの味わいだけでなく、当主のニック・ミルズ氏の人柄や独特の語り口に惹き込まれる人も多いのではないだろうか。今年2月初めに来日し、都内で働く若手ソムリエ陣に最新のヴィンテージを紹介しつつ、彼の哲学を語った。その様子をレポートする。

「この世に存在するもの全ては宇宙から始まります。重い物質が球体の中央に集結し、軽いものがその周辺に集まります。そして惑星がぶつかり、月が離れていき、地球という物体が完成したと言われています。植物の生態系、もちろんブドウの樹も、宇宙の中にある岩の塊にある表土とつながって生息しています。ですから、ワインを語る上でテロワールを理解するということがまず重要です」と、リッポンのニック・ミルズ氏は宇宙のことから話し始めた。

「この世に存在するもの全ては宇宙から始まります。重い物質が球体の中央に集結し、軽いものがその周辺に集まります。そして惑星がぶつかり、月が離れていき、地球という物体が完成したと言われています。植物の生態系、もちろんブドウの樹も、宇宙の中にある岩の塊にある表土とつながって生息しています。ですから、ワインを語る上でテロワールを理解するということがまず重要です」と、リッポンのニック・ミルズ氏は宇宙のことから話し始めた。

これは、ニュージーランドの先住民であるマオリ族のならいのようだ。土地とのつながりを大切にしているマオリ独特の自己紹介をペペハ(pepeha)と言い、必ず自分がどのような土地から来ているのかを説明するために、故郷の山や川や海など自然の様子を細かく伝えるのだという。

では、リッポンがあるニュージーランド南島セントラル・オタゴのワナカとは、どのような土地なのだろうか。

「ワナカ」とは

ニュージーランドは、オーストラリアプレートと太平洋プレートの境界が生じ、カイコウラ造山運動により海底から隆起してできあがった。日本に似て、活火山や地震が多い島でもある。気候はほぼ海洋性で雨が多く湿度が高い。そのため緑が多いのも特徴だ。

「しかしその中でも、唯一大陸性気候なのが南島のセントラル・オタゴ。ニュージーランドの中で最も暑く、反対に最も寒く、そして最も乾燥しています」と、ニックは続ける。

「海から突然現れる4,000m級の山があるため、セントラル・オタゴのサブリージョン、アレキサンドラが最も乾燥しています。リッポンがあるワナカは最も山に近く、私たちのワインは山のワインと言えます。そして湖畔に位置しているため、暑過ぎず、寒過ぎず、そして乾燥し過ぎない。このような立地の特徴がワインに正確に現れていて、特にタンニンで顕著です」と言う。

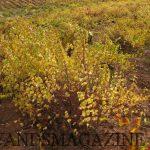

ニック・ミルズ氏の祖先は1800年代にこの地に到着したという。そしてブドウ畑を拓いたのは1912年。畑は湖に向かった緩やかな北向きの斜面にある(北半球でいうところの南向き)。ニックは4代目になるが、実は初代の曽祖父はすでにこの場所はブドウ栽培に適した土地だと理解していたそうだ。ただ実際に栽培を始めたのはニックの両親、ロルフとロイスで、1974年にニュージーランド中を歩き持ち帰ったヴィニフェラを複数品種試験栽培し始めた。当時はセントラル・オタゴでブドウ栽培が可能だと思う人はほとんどいなかったという。しかし栽培を継続し、きちんと生育できる品種を選び徐々に増やしていった。商業用の畑を開墾したのは1982年のことだ。

「だから、うちには古木があるのです。接木せず自根で植えていて、当初からドライ・ファーミングでオーガニック栽培。2002年からはバイオダイナミックで行っています(バイオ・グロとデメター、2つの認証を取得)。長年ブドウの選別を続けてきたため、どの品種もこの環境に馴染んで心地良く育っています。この土地に根づいているから、補糖や補酸といった補う作業は必要ありません」。

丘の斜面にある畑は上と下で標高差が50mあるそうだ。敷地内で牛も飼育していて、コンポストも自家製。土地固有の生態系を保っている空間で、この中で全てが完結している。まさにバイオダイナミックの哲学が実践されているとわかる。きっとブドウにとっても心地よい空間であるに違いない。

この土地に選ばれたブドウ品種たち

1-ソーヴィニヨン・ブラン

ソーヴィニヨン・ブランは1987年と1993年に植樹。手摘みで収穫した後は足で破砕し、2日間スキンコンタクトして圧搾。発酵の50%はニュートラルな樽、50%は横長でオリとの接触面が広いステンレスタンクで行う。ただし低温発酵ではない(特にニュージーランドでは、華やかな3MHの香りを保持するために低温発酵するワイナリーが多いが、リッポンではそれに関心がない)。3か月間のシュール・リーがテクスチャーに寄与しており、収穫量も4〜5t/haと低い。生産量は500〜600ケースほど。

「アロマや風味よりも、テクスチャーや余韻に感じる情報の方が多いとわかってもらえるはず」と、ニック。

試飲すると、リースリングに近い立ち上る柑橘の香りがとてもピュアに感じられ、ある意味タイトで抑制的な香味。そしてフレッシュな酸とミネラル感のある芯のしっかりとした味わいで、ゼスティーな余韻は長く、エネルギーに溢れている。確かに味わいの方がずっと印象深い。

2-2021年の3つのピノ・ノワール+熟成ピノ・ノワール

「これは、リッポンのリッポン。リッポンの農場そのものの声、あるいはメッセージを伝えるキュヴェです。この中には、単一畑キュヴェにもしているエマズ・ブロックやティンカーズ・フィールドのブドウもブレンドされています。これら全て、醸造には何も足していません。14〜28日間発酵が行われ、その後、樽熟成16〜18か月。無清澄・無濾過で瓶詰めし、最低2年間熟成してからリリースします」。

「これは、リッポンのリッポン。リッポンの農場そのものの声、あるいはメッセージを伝えるキュヴェです。この中には、単一畑キュヴェにもしているエマズ・ブロックやティンカーズ・フィールドのブドウもブレンドされています。これら全て、醸造には何も足していません。14〜28日間発酵が行われ、その後、樽熟成16〜18か月。無清澄・無濾過で瓶詰めし、最低2年間熟成してからリリースします」。

2020年は冷涼な年だったが、2021年は暖かい年だったので親しみやすいヴィンテージになったという。

単一畑がブルゴーニュ的なアプローチである一方、このキュヴェは「オーケストラ」という位置付けにある(ちなみに2区画の他にも、砂利土壌とモーレーン土壌の区画もある)。そして3つのピノ・ノワールの醸造は全て同じように行っている。

試飲すると、清楚な香りで赤い果実やなめし革、ほのかなスパイスも感じられる。とても滑らかなテクスチャーで、タンニンも細やかで馴染んでいる。酸も果実味と溶け合っていて、とても心地よい。

“エマズ・ブロック” マチュア ヴァイン ピノ・ノワール 2021

「リッポンの名前は7世代前の祖母の旧姓からとっていて、その祖母の名前がエマ。エマズ・ブロックは湖畔に最も近く東向きなので、午後の日差しはあまり受けません。だからフレッシュで明るさのあるワインに仕上がります。丘の上方はシストが多い一方で、湖近くは青っぽい粘土が豊かな土壌のためテクスチャーが滑らかになり、液体感、動きのある滑らかなタンニンが生まれます。植樹は1991年」。

エマズ・ブロックのワインの一部のみをこの「エマズ・ブロック」として瓶詰めし、残りは他のワインとブレンドして「リッポン」となる。

試飲すると、香りまだ閉じ気味で、赤い果実やほのかなスパイスも含めタイト。口中では滑らかで丸みも感じられ、一体感のある味わい。

“ティンカーズ・フィールド” マチュア ヴァイン ピノ・ノワール 2021

「ワイナリーの側にある北向きの畑で、午後の日差しも受けます。ここの土壌はピュアなシスト。そのため、こちらは密度があり、より動的で暖かく、パワーと集中力のあるワインに仕上がります。この畑は2003年に他界した私の父が1982年と1989年に植樹したものです」。

熟成は18か月行い、1年目は15%新樽ながら2年目には古樽に移動。こちらもやはり一部だけ(200ケースほど)単一畑キュヴェとして瓶詰めするけれど、他は全て「リッポン」としてブレンドしている。

試飲すると、閉じているがより広がりのある香りで、果実感がエマズ・ブロックよりも強い。ぐっと密度が上がり、味わいもビロードのようなテクスチャー。どちらのキュヴェにも一体感や緻密さは同様ながら、エマズ・ブロックに光を感じるのに対し、ティンカーズ・フィールドには太陽の暖かみを感じる。

オーケストラ的な表現の「リッポンのリッポン」の熟成版も試飲した。

「時間をかけて開くのがリッポンのワインです。それは、密度があるから。粘土石灰質のピノ・ノワールは広がりがあり華やかな一方で、シスト土壌のピノ・ノワールはすぐには開かず詰まっていて開くのに時間がかかります。この2019年はそろそろ開き始めています」。

順調な生育年だったという2019年を試飲すると、清楚な香りはまさにラズベリーのようで、果実が少しドライになり始めてとてもピュア。滑らかなテクスチャーで酸がとてもフレッシュ。そして細やかなタンニンは丸みを帯び、とても上品な余韻。今とてもおいしく飲める状態。今すぐ飲めて税込7,920円という価格はお値打ちではないだろうか!?

「世界中のピノ・ノワール産地では、おそらくブルゴーニュに倣って生産していると思います。でもうちは別。リッポンの場合、この土地と長い年月をかけて関わってきました。100年かけてこの場所に最善のものを探り、その結果、ピノ・ノワールとリースリング、そしてゲヴュルツトラミネール、ソーヴィニヨン・ブランがこの土地から選ばれたと考えています。とはいえこのアプローチのベースは、ブルゴーニュで学んだものなのですけれどね」と、ニックはにこやかに説明する。

3-リースリングとゲヴュルツトラミネール

「リースリングについては、アルザスの『アルベール・マン』でも学んだ経験があります。リースリングは通常、収穫の後に1日おいてから全房でプレスして、横長のタンクで3か月シュール・リーしオリから旨みを得ます。だから、口に含んですぐはクリーミーに感じるけれど、アフターにかけてのフェノールがこのワインを形作りテンションを感じさせるのだと考えています。ワインの本質的なものはアロマや味わいだけでなく、もう少し奥にある、飲み込んで落ちていくときの感覚にあると思っていて、特に食事との相性の良さはそこが重要だと思います」。ニック・ミルズ氏は、一般的にわかりやすい香りの華やかさより、口中での感覚やより深い部分にワインの真髄があると考えていることがわかる。

「ブドウには2つの要素があります。ひとつは果皮の色。鳥に見つけてもらって食べて種を運んでもらうためにブドウは果皮を色付けます。そしてもう一つは種。種はその場所や土地など環境の情報を集約したDNAを内包しています。一方でブドウに付着する酵母は、森も含めた周囲の環境から得た情報で、これらがワインにテクスチャーを与えているのです。このような感覚、感触がワインの本質に近い部分だと思っています」。

リースリングもゲヴュルツトラミネールも、少しスキンコンタクトすることで、果皮と種からの情報をワインに取り込んでいるのも、リッポンならでは。

試飲すると、フローラルなアロマで青リンゴなども感じられる。しなやかなアタックにはほのかな果実の甘みもあり、フレッシュな酸のストラクチャーもしっかり。心地よいテクスチャーが印象的で、余韻は細く長く続く。

こちらは2日間スキンコンタクトをしていて、うっすらピンク色がかっている。

「リッポンではエネルギーあるブドウが育っていて、それがわかるのが特に口中の中盤から余韻にかけてのテクスチャー、飲み込んだ後の余韻です。ワインのアロマやアタックは技術的なもの。口中の後半からの勢いや躍動感がリッポンらしさだと思っています」。

また、これまで日本料理と合わせてみたところ、リースリングとピノ・ノワールは何かの料理に合うけれど、ゲヴュルツトラミネールはどのような料理にでも合うと気がついたという。

試飲してみると、青リンゴや柑橘類、桃など甘い果実を感じる香りだがそれほど華やかではなく清楚で、味わいにも果実の甘みがあるが酸もとてもしっかりとしてジューシー。そして余韻がとてもきれいで尾をひく。

そしてニック・ミルズ氏が最後に若手ソムリエ陣に伝えたのは、「ワインを飲むことは農業の延長」だという。

「アロマやフレーバーの魅力を語るのも良いけれど、そのワインが生まれた土地に思いを馳せることも大切。そして、ワインを選ぶことやワインを飲むことは、少なからずその産地や土地に影響を与えている、ということに気がついてもらいたい」。そう、しみじみと語った。

+++++参加したソムリエの方々に感想を聞きました!+++++

<参加した若手ソムリエソムリエの皆さん>

ニック・ミルズ氏との集合写真左から、箸本 珠愛 氏(Newzea Platform)、小野 春香 氏(Newzea Platform)、岩田 直之 氏(Bistro SPICA)、岡村 優雅 氏(L’Effervescence)、白崎 かなえ 氏(CRAFTALE クラフタル)、榛葉 益英 氏(終わりの季節)、大川 みさき 氏(中目黒 Couche)、横田 大輔 氏(中目黒 Couche)、間野 修平 氏(神楽坂 凛花)。

「地球規模でワインについて考えているというコメントが素晴らしいと思いました。ワインの味わいも大切だが、どのような土地でどのような人たちがワインを造っているのかにも思いを馳せてワインに向き合ってほしい、という言葉もとても素敵でした」(終わりの季節の榛葉 益英 氏)。

「テロワールを理解するには、宇宙や地球から理解する必要があるという言葉が印象に残りました。また、それぞれのピノ・ノワールには明確な違いが感じられ、密度、暖かみ、滑らかな液体感、動きのあるテクスチャーといった表現の仕方が、とても勉強になりました。個人的な感想としては、ブルゴーニュとマールボロの良いところ取りのような印象でした」(CRAFTALE 白崎 かなえ 氏)。

「一番はじめにニュージーランドや地球について話をされた事が強く印象に残っています。ビオディナミという言葉は頻繁に耳にし著名な生産者の多くが採用していますが、個人的にはいまいちピンときていませんでした。地球、ニュージーランド、セントラルオタゴ、そしてリッポンのテロワールについてお話されているのを聞いて、ここまで深い理解がありはじめてビオディナミを実践できるのだと感じました」(神楽坂 凛花の間野 修平 氏)。

「自社のことだけでなく、セントラル・オタゴやニュージーランド、そしてさらに広い視野でワイン造りや消費について深く思慮されていらっしゃるのがとても印象的でした。ファミリーヒストリーや土地の環境、栽培・醸造に至るまで一貫した哲学に基づき、その全てが繋ぎ合わさってそのままワインの味に表現されていると感じました」(Newzea Platformの箸本 珠愛 氏)。

「ワナカという自然豊かな環境に根ざした生活をされているニックさんだからこその言葉に感銘を受けました。特に印象に残ったのは白ワインです。私が今まで飲んで来たニュージーランドワインの印象を覆す、ボリューム感のあるアタックとうま味を感じる酸があり、日本食の中でも出汁を効かせたお料理と合わせてみたいと思いました」(中目黒 Coucheの横田 大輔 氏)。

「テロワールを理解するところからワイン造りは始まるという言葉が印象的でした。その土地の風景、歴史を感じながら飲むワインは面白く、また違った味わいになると感じました」(中目黒 Coucheの大川 みさき氏)。

現地の写真提供:リッポン ヴィンヤード アンド ワイナリー

輸入元:ラック・コーポレーション

(text: Y. Nagoshi)

最近のコメント